論文文稿格式

作者1* 作者2*

1服務機關(聯絡地址)

2服務機關(聯絡地址)

*聯絡人電子郵件

摘要

本文舉例說明「2025科技、休閒暨人文管理應用技術國際研討會論文」完整文稿檔所採用排版格式,供投稿人準備文稿時參考。論文必須附加英文題目、作者英文姓名、服務機關英文、英文摘要及關鍵字,內文撰寫中英文皆可,檔案需為Microsoft Office Word 2007以上格式,並以稿件名稱-通訊作者姓名為檔案名稱。惠稿如未經採用概不退還。電子檔案請自行完成掃毒,切勿夾帶病毒。

關鍵詞(3~5個字):決策分析、資料包絡分析法、績效評估。

1. 格式

文稿用A4大小的紙張,每頁上下緣各留2.54公分及左右兩側各留2.54公分,文稿以單欄方式打字並左右對齊,不設頁首或頁尾頁碼,文字請選用標楷體之中文字型及Times New Roman之英文字型。

1.1 文稿題目與作者

文稿題目宜簡明,字型為18點粗體字型,且須置中於第一頁第一行中央。作者部分包含姓名、服務機關、聯絡地址、聯絡人電子郵件,字型均為12點,亦須置中,採單欄單行間距。

1.2 內文

內文字型均採用12點字型,採最小行距,15pt間距。文內所有出現之英文及數字部分請使用Time New Roman字型。

1.3 章節與小節標題

文稿之各節標題應置於列之中央位置。小節標題則應從文稿之左緣開始。

2. 圖片、表格及方程式

圖片及表格置於文中。

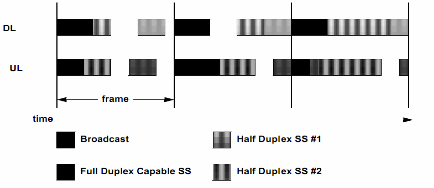

2.1 圖片

圖標題必須置於圖片下方且置中。

圖1、○○○圖

2.2 表格

表標題必須置於表格上方且置中。

表1、○○○表

|

Category |

Example Parameter |

|

Performance-oriented |

End-to-end delay and bit rate |

|

Format-oriented |

Video resolution, frame rate, storage format , and compression scheme |

|

Synchronization-oriented |

Skew between the beginning of audio and video sequences |

|

Cost-oriented |

Connection and data transmission charges and copyright fees |

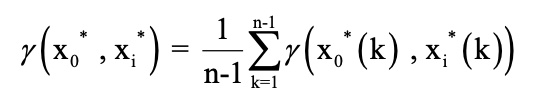

2.3 方程式

方程式須以方程式編輯器編輯,方程式上下必須空行。且編號必須從(1)編起,編號必須放置右端且切齊邊界。

(1)

(1)

3. 參考文獻格式

所有參考文獻應包含作者全名、論文題目、發表日期、發表刊物及頁碼。參考文獻格式以APA格式為主。中文文獻在前,英文文獻在後,中文文獻依作者姓氏筆畫排序;英文作者依作者姓氏排序。中英文之期刊、書籍、論文集之編排格式範例,請參考次頁參考文獻部份。

誌謝:科技部補助計畫,請務必填寫計畫編號。

參考文獻

王國明、謝玲芬(1990)。多目標評估技術之探討及其在組織績效評估之應用。中國工業工程學刊,7(1),1-10。

張保隆、陳文賢、蔣明晃、姜齊、盧昆宏、王瑞琛(1997)。生產管理。台北:華泰書局。

黃啟通、張瑞芬、林則孟(1995)。以STEP為基礎的彈性製造系統刀具資料庫設計。發表於中原大學主辦中華民國工業工程學會八十四年會論文集,未出版。

Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1993). Decision with Multiple Objectives: Preference and Value Tradeoffs. New York: Cambridge University Press.

Kao, C., & Yang, Y. C. (1992). Reorganization of forest districts via efficiency measurement. European Journal of Operational Research, 58(3), 356-362.

Shih, Y. C., Wang M. J., & Chang, C. H. (1996). The effects of handle angle on maximum acceptable weight of lifting. Proceedings of the 4th Pan-Pacific Conference on Occupational Ergonomics, 260-263